J’ai l’impression confuse que « industriel » est le nouveau « militaire »: un adjectif qui transforme immédiatement le terme auquel il est apposé en oxymore. La nourriture industrielle n’est pas de la nourriture, la culture industrielle n’est pas la culture, la musique industrielle… ah non, ça, ça joue encore. Enfin bref. Tout ceci pour vous dire que, depuis pas mal de temps, on parle beaucoup de l’industrie de la culture.

C’est assez flagrant quand on parle des questions autour du droit d’auteur: on a assez rapidement « l’industrie de la culture » qui pleure parce que les méchants pirates touchent à leur biftek et demandent au passage qu’on augmente encore la durée de leurs rentes sur les morts et, de l’autre côté, des auteurs comme Neil Jomunsi qui pensent que le modèle est foireux et, de toute façon, ne profite pas vraiment à ceux qui créent.

Dans un sens, c’est assez logique: une industrie ne crée pas, elle produit. Il y a une différence. Quand je lis que la plupart des films et séries sortis récemment reposent sur une poignée de scripts différents, le plus souvent pompés d’une version mal comprise du Monomythe de Campbell, cela ne m’étonne pas vraiment. Les industries reposent principalement sur leur capacité à pondre des wagons de produits fabriqués sur le même modèle.

Ne parlons pas de la musique, où il est déjà possible de produire des morceaux composés par des algorithmes. Thias pense même que ce sera le cas aussi pour la littérature, à plus ou moins brève échéance. À ce stade, la question se pose: pourquoi va-t-on encore se fatiguer à créer des trucs quand des programmes informatiques seront capables de le faire pour nous – et peut-être même mieux que nous?

La réponse m’est venue du blog de Charles Stross – et même pas de Stross lui-même, puisqu’il s’agissait d’un article invité. Rachel Manija Brown y explique qu’elle écrit des textes raisonnablement grand public, qui sont parfois publiés par des professionnels, mais elle crée également des livres beaucoup plus barrés (indice: BDSM et brontosaures), pour lesquels elle passe par l’auto-édition.

Elle explique aussi qu’un des problèmes avec l’édition traditionnelle, surtout dans les pays anglo-saxons, c’est que la diversité n’est pas vraiment leur point fort et que, sans aller jusqu’au porno paléontologique, avoir des personnages qui n’entrent pas dans le créneau hétéro-cisgenre-blanc n’est pas évident. L’industrie standardise, elle produit pour le plus grand nombre.

Du coup, la réponse est évidente: s’il est fort probable qu’il existera prochainement des algorithmes capable d’écrire le roman de l’été parfait (ou même le Goncourt parfait), je doute que ces algorithmes soient très efficaces – presque par définition – pour une création qui sorte des sentiers battus. À long terme, peut-être, mais si on reste dans le schéma d’une économie industrielle, c’est quand même peu probable.Ne serait-ce que parce que ça va coûter une blinde à développer.

Et je pense que, de même qu’il existe maintenant des industries de niche au côté de la grande consommation, il y aura de la place pour les petits éditeurs de textes non-conformistes. Et, pour ceux-ci, l’auto-édition ou la micro-édition rendue possible par Internet et des technologies connexes, est un outil extrêmement efficace.

Reste que l’idée de voir la culture considérée comme une industrie a quelque chose de profondément déprimant, parce que l’économie industrielle, privilégiant la masse standardisée à l’artisanal, a quelque chose de déprimant. Après, je soupçonne que, dans les décennies à venir, c’est un modèle qui va de plus en plus de mal à se maintenir face à d’autres technologies émergentes.

En attendant, je pense que c’est une bonne idée de considérer la culture industrielle comme la bouffe industrielle: un truc bon marché, pas forcément désagréable mais pas très sain non plus.

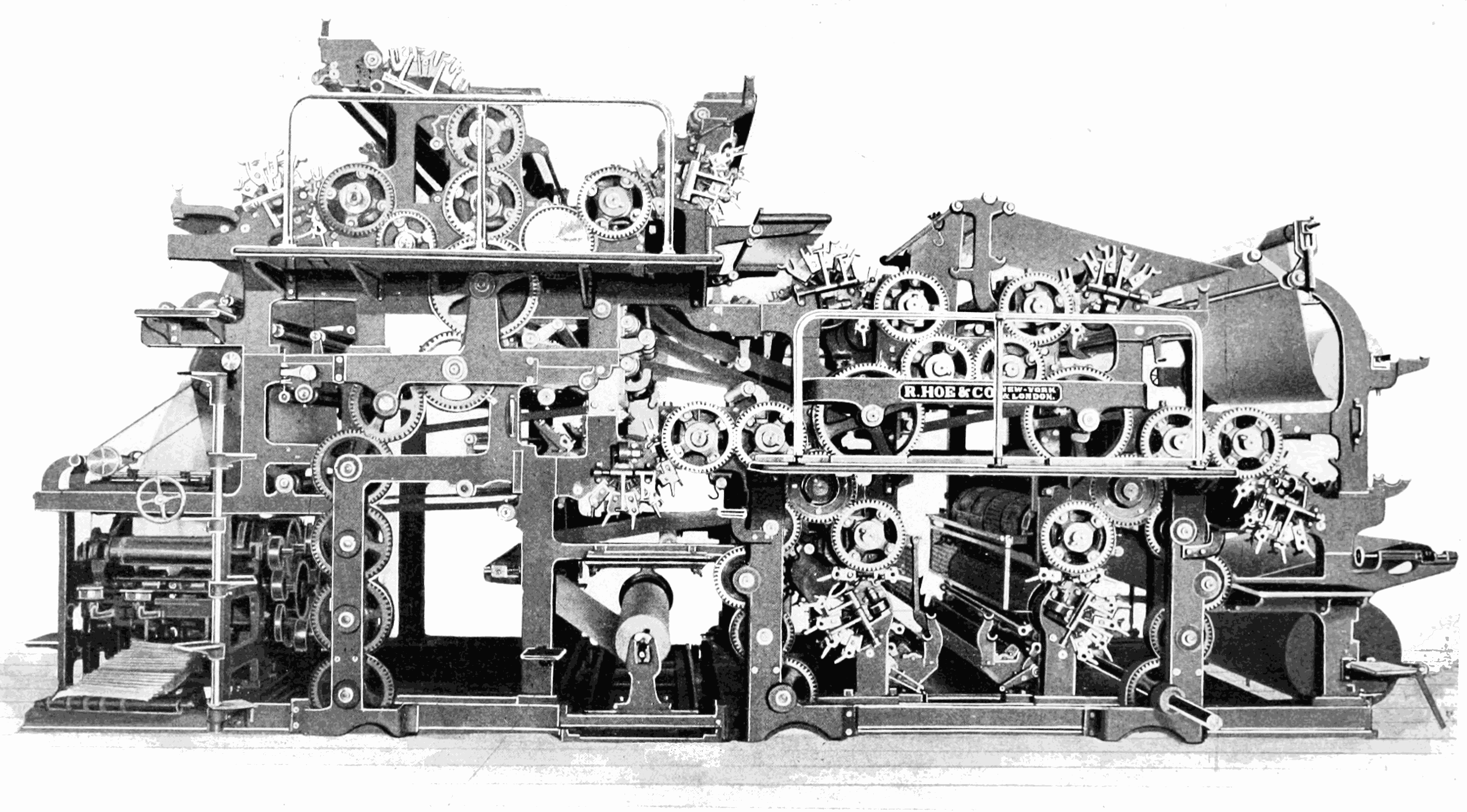

(Image: « Sextuple stereotype perfecting press and folders with color printing attachment 1899-1900 », domaine public, via Wikimedia Commons)

13/02/2015 at 13:14

Dans le domaine culturel, il y a aussi contemporain qui est un bon générateur d’oxymore. L’art contemporain n’est pas de l’art. Le théâtre contemporain n’est pas du théâtre. La danse contemporaine n’est pas de la danse.

13/02/2015 at 20:59

Le gros mot dans l’expression « culture industrielle » est peut-être plutôt culture, dont j’ai l’impression qu’il est dans le langage courant devenu bien éloigné de sa signification théorique.

13/02/2015 at 21:03

Si tu penses que « culture » est plus un gros mot que « industriel », on risque de ne plus être copains. 😉

13/02/2015 at 21:21

Je pense que « culture », tel qu’il est employé à tort et à travers, dans les mass média en particulier, ne désigne désormais plus grand-chose de vraiment culturel.

Et je ne serais pas surpris qu’on en ait justement une nouvelle illustration aujourd’hui avec les « Victoires de la musique »…

Mais je subodore que tout comme moi tu n’adhères pas à cette définition de ce terme galvaudé.

13/02/2015 at 21:23

Non, mais je pense que le problème est plus à chercher du côté de « industriel »: la recherche de produits formatés qui attirent le plus grand nombre.

14/02/2015 at 13:22

A moins que le problème tiennent plus aux aspects commerciaux et à la distribution par la grande distribution, plus qu’aux conditions de production médiatique des oeuvres.

14/02/2015 at 18:50

Les deux sont intimement liés. Le fait est qu’à l’heure actuelle, on peut bien plus facilement toucher son public-cible sans passer par une distribution « industrielle ».

16/02/2015 at 06:08

Je pense qu’au contraire, les algorithmes seront ce qu’on utilisera pour sortir des senties battus, c’est déjà le cas, en un sens. Pour l’instant les bouquins écrits par des algorithmes sont principalement des amalgames du web (http://wiesmann.codiferes.net/wordpress/?p=19076), mais je pense qu’on aura bientôt des « traductions » dans des langues dérivées (version simplifiées, modernes pour les textes classiques, dialectes).

Avec une bonne base de donnée, demander à un ordinateur de pondre une version du seigneur des anneaux basé sur une différente mythologie devrait être possible, quitte à devoir repasser derrière pour nettoyer un peu.

16/02/2015 at 08:01

Je ne suis pas sûr que « le Seigneur des Anneaux avec une mythologie différente » corresponde à ma définitions de « sortir des sentiers battus ».